Derzeitige Aktualisierung: Dezember 2019

Aktuellste Statistik für Globale Militärausgaben im Artikel Phasen globaler Rüstung.

Erste Fassung: Frühjahr 2017

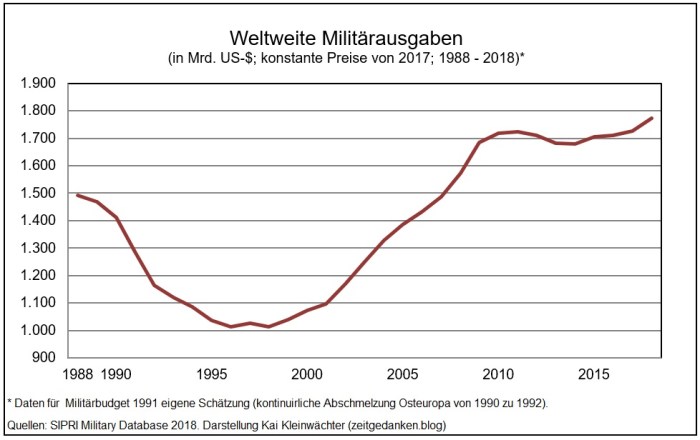

Mit dem Ende der Systemkonfrontation Anfang der 1990er-Jahre sanken die weltweiten Militärausgaben um über 30 Prozent. [1] Eine allgemeine „Friedensdividende“ setzte sich durch. Zur Jahrhundertwende begann eine Trendumkehr. Seit 2007 übertreffen die Militärausgaben das Niveau der 1980er-Jahre deutlich. Allerdings zeigt sich seit der Weltwirtschaftskrise 2008/09 eine Stabilisierung der militärischen Aufwendungen.

Diese Stabilisierung kommt scheinbar an ihr Ende. Seit 2018 beginnen die Militärausgaben deutlich zu steigen. Es muss noch abgewartet werden, ob es eine dauerhafte Erscheinung oder ein vorübergehendes Extremum war. Hintergrund dieser Ambivalenz ist, dass nicht alle Regionen und Staaten ihre Rüstung erhöhen.

Es deutet sich an, das unter gegenwärtigen Bedingungen der Weltwirtschaft höhere Militärausgaben nicht durchzuhalten sind. Staaten die es trotzdem versuchen, geraten in volkswirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Entwicklung in den östlichen Staaten der EU, der USA sowie des Nahen Ostens sind hier ein mahnendes Zeichen. Entsprechend findet ein weltweites Wettrüsten, wie es vielerorts beschworen wird, nicht statt.

Im Gegenteil, vom Rohstoff-Export abhängige Staaten in Afrika, Latein- und Südamerika und dem Nahen Osten setzten seit 2015 Kürzungen bei den militärischen Ausgaben durch. Insbesondere „der Ausgabenrückgang bei Rüstungsgütern in […] ölexportabhängigen Ländern hat einen deutlichen Einfluss auf die regionale Entwicklungstrends.“ Die Frage ist offen, ob mit dem erneuten Anstieg der Rohstoffpreise, wieder zum alten Niveau zurückgekehrt wird.

Gleichzeitig begrenzten bzw. senkten Großmächte ihre Militärausgaben. Insbesondere Russland fuhr seit 2016 seinen Militäretat zurück. Nach seiner Wiederwahl als russischer Präsident versprach Putin weitere Senkungen in den nächsten Jahren. Andere Großstaaten wie die USA setzen ihre militärischen Ausgaben stärker zur „Landesverteidigung“ ein. Sie dienen damit zunehmend der inneren wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung als Fragen der Sicherheit.

Sinkende Bedeutung des Militärs

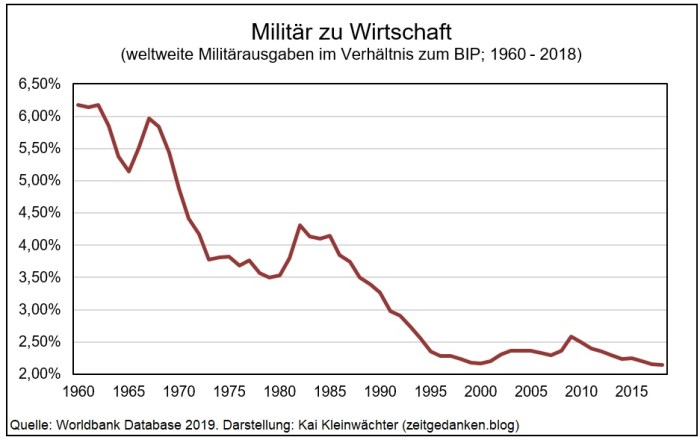

Trotz des gegenwärtigen Wiederanstieg der realen Militärausgaben bleiben diese seit den 1960er systematisch hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurück. Flossen in den 1960er Jahren noch bis zu sechs Prozent der Wirtschaftsleistung in den Militärsektor, sind gegenwärtig weniger als 2,2 Prozent.

Versuche wie in den 1980er und 2000er Jahren diesen Trend umzukehren, endeten in wirtschaftlichen Desastern (Niedergang/Auflösung SU; Wirtschaftskrisen USA; zweite Weltwirtschaftkrise). Ab Mitte der 1990er Jahren pendelten sich die weltweiten Militärausgaben bei etwa 2,2 bis 2,4 Prozent des BIP ein – mit leicht sinkender Tendenz. Der „Ausrutscher“ nach oben, mit fast 2,6 Prozent im Jahre 2008, lag an der damaligen Weltwirtschaftskrise. Die Wirtschaftsleistung brach schneller ein, als die Militäretats gekürzt werden konnten.

Seit dem Jahr 2015 deutet sich allerdings eine neue Phase an. Der Anteil der Militärausgaben am weltweiten BIP sinkt immer weiter unter die Schwelle von 2,2 Prozent. So betrug er im Jahre 2018 nur noch 2,14 Prozent – trotz ingesamt steigenden Realausgaben.

Allerdings vollzieht sich dieser Prozess nicht gleichmäßig. Das SIPRI-Jahrbuch von 2019 weißt dezidiert darauf hin, dass nur in Europa die militärischen Lasten stiegen – wenn auch nur minimal. Dahinter steht das Ziel das politische NATO-2%-Niveau zu erreichen. Das würde vom jetztigen Niveau (1,49%) eine gewaltige Umschichtung an Kapital und eine deutliche Aufrüstung bedeuten.

Insgesamt zeigt dieser Indikator deutlich den gesellschaftliche Bedeutungsverlust des Militärsektors über die letzten 50 Jahre – weltweit. Dafür steigen andere Bereiche, insbesondere der Bildungs- und Sozialsektor, auf. Diese sind im Rahmen der kapitalistischen Wettbewerbes langfristig wichtiger als steigende Rüstungshaushalte. Diese werden zunehmend sinnlos. Kriege zwischen hochentwickelten Staaten bedeuten die gegenseitige Vernichtung. Kriege gegen Entwicklungsländer bringen nicht nur keine ökonomischen Vorteile sondern zehren im Gegenteil an wichtigen Ressourcen für den internationalen Wettbewerb.

Globale Machtverschiebung – Aufstieg Asiens

Die Weltregionen entwickeln sich differenziert. Deutlich sanken nur in Europa die Militärausgaben. Während sie in Nordamerika / USA langfristig auf demselben Niveau blieben, nahm in allen anderen Regionen der militärische Konsum deutlich zu. In Asien und dem arabischen Raum fand fast eine Verdreifachung statt.

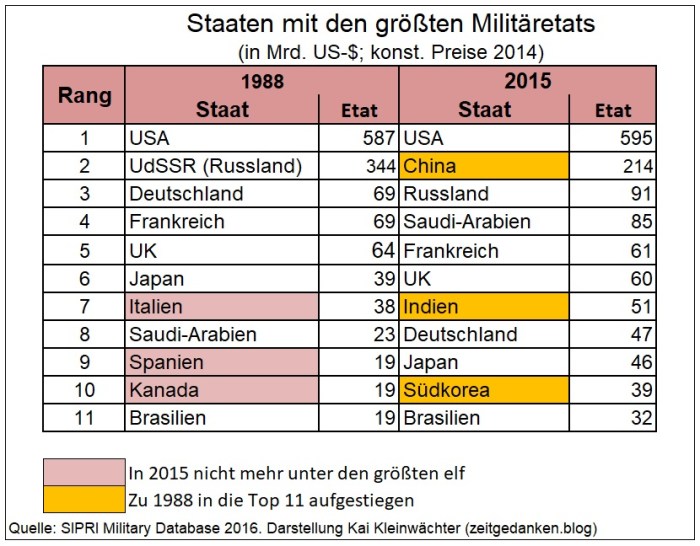

Entsprechend verschieben sich die kontinentalen Gewichte. Stellten die USA, Kanada und Europa (inklusive Sowjetunion bzw. Russland) im Jahr 1988 noch 82 Prozent der weltweiten Militärausgaben, waren es 2014 ca. 57 Prozent. Insbesondere Asien rüstete auf. Sein Anteil stieg von ca. 8 auf über 20 Prozent. Auch die arabische Welt verdoppelte den Anteil von 5 auf 11 Prozent.

Aber hinter der Hochrüstung in diesen beiden Weltregionen stehen unterschiedliche Entwicklungen. In den meisten asiatischen Staaten spiegelt die militärische Macht die reale ökonomisch-technologische. Insbesondere in den Führungsstaaten Asiens – China, Japan, Vietnam und Südkorea – genießt die Förderung der Wirtschaft deutliche Priorität vor militärischen Rüstung. Der Anstieg der Militärausgaben vollzieht sich im Einklang mit den wirtschaftlichen Parametern.

Wesentliche Ausnahme bei den Großstaaten sind Indien und Pakistan. In Folge ihrer der Verstrickung in diverse Grenzkonflikte sowie inneren Unruhen findet in diesen Staaten eine Überrüstung statt – insbesondere für Indien eine der zentralen Ursachen der mangelnden wirtschaftlich-sozialen Entwicklung.

Im Gegensatz zu Süd-Ost-Asien und China, erkauften die Staaten des Nahen Ostens ihr Ausgabenniveau auf Kosten der eigenen Zukunft. Der kontinuierliche Anstieg der Rüstungsetat seit Mitte der 1990er Jahre bedeutet eine völlig Überrüstung. Der Nahe Osten und seine angrenzenden Regionen sind die weltweit militarisiertesten. Der Zusammenbruch von Irak über Syrien bis in die Maghreb ist Folge dieser Politik. Es zeigt sich (wieder): ökonomische Entwicklung schafft Frieden – nicht Hochrüstung.

Neue Bedeutung China und Indien

Die Verschiebungen der Militäretats spiegelt sich auch auf der Länderebene wider. China hatte 1988 gemessen an seiner Bevölkerung einen vergleichsweise kleinen Militäretat. Ein Vierteljahrhundert später liegt China auf Platz zwei der Weltrüstung – deutlich nach den USA, aber klar vor seinen Nachbarstaaten Russland, Indien, Japan und Südkorea. Sogar in der Summe seiner Nachbarstaaten liegt China mit ihnen fast gleichauf.

Indien und Südkorea sind aufsteigende Rüstungsmächte und leisten sich aufgrund ihrer militärischen Bedrohungsperzeptionen sowie ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten steigende Militäretats. Mittlere westliche Staaten wie Italien, Spanien und Kanada sind im Hinblick auf ihre Militäretats spätestens seit der Wirtschaftskrise 2008/09 aus globaler Perspektive keine führenden Rüstungsmächte mehr.

Friedensdividende in Europa

In den vergangenen 25 Jahren halbierten die europäischen Staaten, inkl. Russland, ihre realen Rüstungsausgaben nahezu. Diese sanken in Preisen 2014 von ca. 720 Milliarden US-Dollar auf 400 Milliarden US-Dollar. Dabei gingen die Etats der westlichen Staaten durchschnittlich „nur“ um 20 Prozent zurück. Ausschlaggebend für den umfassenden Rückgang war der drastische wirtschaftliche Niedergang der Sowjetunion bzw. Russlands. Dessen Militärausgaben schrumpften in den 1990er-Jahren auf unter 10 Prozent ihrer ursprünglichen Größe.

Insbesondere in Ost- und Südeuropa setzte Mitte der 1990er-Jahre eine begrenzte Renaissance der Militärausgaben ein. Sie wurden bis 2009 kontinuierlich gesteigert, ohne allerdings die alte Höhe zu erreichen. Die binnenwirtschaftlichen Probleme der Weltwirtschaftskrise erzwangen Ausgabenkürzungen beim Militär. Das Niveau liegt gegenwärtig leicht unterhalb dem der 1990er-Jahre.

Kanonen oder Brot?

Rüstung und Wirtschaftsentwicklung sind eng miteinander verflochten. Es ist kein Zufall, dass Krisenerscheinungen und soziale Spaltungen in den hochentwickelten Staaten zunahmen, als die Phase der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung Ende der 1990er-Jahre zu Ende geht. Rüstungsausgaben entziehen den Gesellschaften wichtige Ressourcen und wirken sich damit negativ auf Sozialstaat und Wirtschaft aus.

Diese Erkenntnis der „Friedensdividende“ leugnen die politischen Eliten mehrheitlich. Konzepte US-amerikanischer Präsident(schaftskanditat)en, osteuropäischer Staatsoberhäupter aber auch der deutschen Kanzlerin zeigen eine bedrohliche Entwicklung. Mit ihren irrealen Feindbildern destabilisieren sie die Gesellschaften.

Besonders dramatisch sind die negativen Folgen des Rüstungswettlaufes jedoch in den Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Die unproduktiven Militärausgaben schränken die Möglichkeiten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung beträchtlich ein. Weltweite und regionale Maßnahmen der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, also eine wahre „Friedensdividende“, könnten hier Abhilfe schaffen.

Europa, insbesondere die Kerngebiete der EU zählen zu den reichsten und sozial am weitesten entwickelten der Welt. Diesen Wohlstand wurde durch Frieden, Wirtschaftsentwicklung und einer Schrumpfung des Militärs erreicht. Eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung steht hinter dieser Vision. Es gilt ihnen eine Stimme zu geben, sie zu mobilisieren und mit ihnen ein anderes Deutschland – eine neue sozial-ökologische Marktwirtschaft – zu gestalten.

Der Beitrag erschien in einer gekürzten Version zuerst in Multipolar – Zeitschrift für kritische Sicherheitspolitik aus dem Potsdamer Wissenschaftsverlag WeltTrends.

Fußnote

[1] Alle Angaben analog der SIPRI-Datenbank in Preisen und Wechselkurraten von 2017. Vgl. dazu: Kleinwächter, Kai: SIPRI – Statistiken für die Friedensforschung; in Wissenschaft und Frieden 4/2016.

Literatur

Stockholm International Peace Research Institute (Hrsg.): Military expenditure by region in constant US dollars, 1988–2015; 2016.

Stockholm International Peace Research Institute (Hrsg.): Military Expenditure Database; 2016.

Kunstwerk des Eintrages

David Teniers der Jüngere (1610- 1690) – Soldaten plündern ein Dorf (Des Bauern Leid)

Lizenz: http://www.zeno.org – Contumax GmbH & Co.K

Weitere Informationen zum Urheberrecht unter Kontakt/Impressum/Lizenz.

Weitere Informationen zum Urheberrecht unter Kontakt/Impressum/Lizenz.

Bei Interesse können die statistischen Daten für die Grafiken per Mail zugesandt werden.

Ein Gedanke zu “Globale Hochrüstung statt Friedensdividende”