Kritische Anmerkungen zu den Verteidigungspolitischen Richtlinien

Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands befindet sich auf einer schiefen Ebene. Sie ist von tiefgehenden Widersprüchen und Auseinandersetzungen geprägt. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig formuliert: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf“ (Art. 87a). Und: „Handlungen […], insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig“ (Art. 26/1). Daran ändert auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 1994 zu den „Out-of-Area“-Einsätzen im Rahmen von kollektiven Sicherheitssystemen im Wesen nichts.

Zu einer „Armee im Einsatz“1, wie Verteidigungsminister de Maizière formuliert, findet sich im Grundgesetz keine Festlegung. Demgemäß geht die folgende Analyse der Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) 2011 vom verfassungsrechtlichen Grundbekenntnis zur „Verteidigung“ aus und erörtert Aspekte einer konzeptionellen bzw. strukturellen „Nichtangriffsfähigkeit“.

Mit dem Ende der Ost-West-Systemkonfrontation entstand global eine neuartige Situation. Dabei waren die staatliche Einheit und die Wiedererlangung der vollen Souveränität Deutschlands von zentraler Bedeutung für das politische, ökonomische und auch militärische Kräfteverhältnis in Europa und darüber hinaus.

Der „deutsche Weg“ durch die Jahrhunderte europäischer Geschichte hat damit eine neue Facette bekommen. Eine wesentliche Kontinuität der Außen- und Militärpolitik des geeinten Deutschlands aus der Vergangenheit heraus konnte es nicht geben.

Konzeptionelle Grundlagen

Im Rahmen der Bestimmung deutscher Interessen nach 1990 galt es auch, das militärpolitische Umfeld neu zu bewerten. Völkerrechtliche Grundlagen dafür waren insbesondere der „2+4-Vertrag“, die Charta der Vereinten Nationen, die KSZE-Schlussakte und natürlich auch das Grundgesetz Deutschlands. Dabei ging es aus deutscher Sicht um eine klare Prioritätensetzung. Vorrang hatte die Herstellung der deutschen Einheit. Dafür galt es, die militärpolitischen Bedingungen der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges zu erfüllen:

– Maßnahmen zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung;

– keine Gebietsansprüche gegenüber anderen Staaten;

– von deutschem Boden darf nur Frieden ausgehen;

– verfassungsrechtliche Strafbarkeit der Vorbereitung zur Führung eines Angriffskrieges;

– Deutschland darf keine seiner Waffen jemals einsetzen, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen;

– Bekräftigung des Verzichts auf die Herstellung und den Besitz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen;

– Beschränkung der deutschen Streitkräfte auf eine Personalstärke von 370.000.2

Vergebene Chance

Die „Neuausrichtung der Bundeswehr“3 setzt einen über zwanzigjährigen, widersprüchlichen Prozess der Umgestaltung und der Praxis deutscher Militärpolitik fort. Sieht man von den Dokumenten vor der Deutschen Einheit ab, sind Verteidigungspolitische Richtlinien des Verteidigungsministeriums 1992, 2003 und 2011 sowie Weißbücher (WB) der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr 1994 und 2006 vorgelegt worden.

Schon die Vielfalt der Varianten – fast im Rhythmus von Regierungskoalitionen– zeugt eher von Kurzfristigkeit und Kurzsichtigkeit denn von einem langfristigen „strategischen Rahmen“, wie eingangs der neuen Leitlinien 2011 behauptet. Die Beschlussfassung zur gegenwärtigen Bundeswehrreform und ihre praktische Umsetzung verstärken diesen Eindruck.

Der Einstieg in die VPR 2011 ist schon vom Grundsatz her fragwürdig. Die ersten beiden Sätze sind, im Zusammenhang dargestellt, inhaltlich falsch. Während die Aussagen, dass die VPR „den strategischen Rahmen für den Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr als Teil der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge“ beschreiben, noch im Rahmen des Akzeptablen sind, stellen die folgenden Darlegungen, dass die VPR „die sicherheitspolitischen Zielsetzungen und die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland“ formulieren, einen inhaltlich überhöhten, militaristischen, letztlich falschen Denk- und Handlungsansatz dar, der sich durch das gesamte Dokument zieht und es entwertet (VPR 2011, S. 1; Hervorhebungen L. K.).

In den VPR sind (lediglich) die militärischen Zielsetzungen und Interessen Deutschlands herauszuarbeiten. Das Verteidigungsministerium und seine Führung sind weder politisch und rechtlich befugt noch sachlich in der Lage, die umfassenden sicherheitspolitischen Ziele und Interessen Deutschlands zu bestimmen. Diese Aufgabe obliegt vor allem dem Bundestag (!), ansonsten der Bundesregierung.

So hebt das Weißbuch der Bundesregierung von 2006 hervor: „Deutsche Sicherheitspolitik beruht auf einem umfassenden Sicherheitsbegriff. Risiken und Bedrohungen muss mit einem abgestimmten Instrumentarium begegnet werden. Dazu gehören diplomatische, wirtschaftliche, entwicklungspolitische, polizeiliche und militärische Mittel, wenn geboten, auch bewaffnete Einsätze. Letztere sind mit Gefahren für Leib und Leben verbunden und können weitreichende politische Folgen nach sich ziehen. Die Bundesregierung wird daher auch künftig in jedem Einzelfall prüfen, welche Werte und Interessen Deutschlands den Einsatz der Bundeswehr erfordern.“4

Die umfassende Sicherheitspolitik wird in den VPR 2011 insgesamt, entgegen den Weißbüchern von 2006 und 1994, verengt und deutlicher militärisch übergewichtet. Hinter diesem Vorgehen steht offenbar die Absicht der Bundeswehrführung, die Rolle des Militärischen sowie die Bedeutung der Bundeswehr in der Außen-, Sicherheits- und teilweise auch Innenpolitik Deutschlands, trotz objektiv mangelnder Substanz und verfassungsrechtlicher Fragwürdigkeit, aufzuwerten. Verstärkt wird diese Position durch die mehrfache Wiederholung eines die Realitäten verschleiernden „ressortgemeinsamen Verständnis[ses]“ und „ressortgemeinsamen Handelns“ (VPR 2011, S. 1 und 6).

In den wichtigeren, zum Teil entscheidenden Teilbereichen der Sicherheitspolitik Deutschlands hat die Bundeswehr nur sehr untergeordnete bzw. keine Funktionen. Demgemäß ist die Rolle des militärischen Faktors im Rahmen einer umfassenden Sicherheitspolitik zwar ergänzend notwendig, aber von abnehmender Bedeutung für die allgemeine Sicherheitslage und insbesondere die realen und unmittelbaren Sicherheitsinteressen Deutschlands. Die Instrumente zur Lösung sicherheitspolitischer Probleme sind primär nichtmilitärischen Charakters.

Den VPR 2011 hätte eine realistische Konzentration und Beschränkung auf die ursprünglichen militärpolitischen Aufgaben und Interessen Deutschlands, auch mit Blick auf eine zukunftsweisende friedenspolitische Orientierung für die Bundeswehr und eine dann mögliche, breitere Akzeptanz in der Bevölkerung – statt zunehmender Ablehnung –, gut getan. Im Gegensatz dazu fehlen einleitende Bekenntnisse (aus Mangel an Erkenntnis) zur Priorität der Friedenserhaltung, zur Verhinderung eines Krieges, inklusive der Überzeugung, dass Krieg kein Mittel zur Erreichung politischer Ziele ist. Darüber hinaus sind die Androhung und Anwendung militärischer Gewalt zur Lösung von Streitfragen zwischen Staaten und Völkern abzulehnen. Dementsprechend wären der Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr, auf die Gewährleistung einer militärischen Friedenssicherung durch Minimalabschreckung und Nichtangriffsfähigkeit hinzuwirken. Die vorgelegten Verteidigungspolitischen Richtlinien sind nach zwanzig Jahren und fünf konzeptionellen Versuchen eine weitere vergebene Chance für eine realistische „Neuausrichtung“ der Bundeswehr.

Militärstrategische Bedrohungsfiktionen

Hatten die VPR 2003 noch konstatiert, dass es „eine Gefährdung deutschen Territoriums durch konventionelle Streitkräfte […] derzeit und auf absehbare Zeit nicht [gibt]“5, so formulieren die jüngsten VPR kurzatmiger: „eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln ist unverändert unwahrscheinlich“ (VPR 2011, Kap. II, S. 1).6 Eine verschleiernde, inkonsequente Einschätzung der militärischen Grundsituation. Zu fragen wäre: Wieso nur konventionell? Gibt es eine wahrscheinliche, mittelbare konventionelle und/oder unmittelbare nukleare Bedrohung Deutschlands?

Von den Staaten der Welt, die gegenwärtig über Kernwaffen verfügen, geht keine nukleare Gefahr für Deutschland aus. Diese sind in der Mehrheit Verbündete (USA, Frankreich, Großbritannien), strategische Partner und befreundete Staaten (Russland, China, Indien, Israel) sowie durchaus auch Problem-Länder (Pakistan, Nordkorea), die aber mit Deutschland keine militärisch relevanten Konfliktfelder haben. Die Neuentstehung bedrohlicher Nuklearmächte oder um die Welt ziehender Nuklear-Terroristen mit Feindschaft zu Deutschland gehört wohl mehr zum Repertoire der Bellizisten als in eine seriöse Bedrohungsanalyse des deutschen Verteidigungsministeriums.

Gegenwärtige und absehbare Regionalkrisen, -kriege und Bürgerkriege, geschweige denn „Bedrohungen“ durch sogenannte Terrorstaaten wie Iran, Nordkorea usw., stellen ein Ersatzfeindbild Ewiggestriger dar. Sie sind weder real noch existenziell gefährlich für die westliche Zivilisation, für deren Wohlstand und Prosperität.7 Selbst die Terroranschläge von 9/11 in den USA und die darauf folgenden Anschläge in Spanien und Großbritannien sind dafür nicht beweisträchtig.

Man stelle sich ein Szenarium vor, bei dem ein Drittwelt-Staat in „entfernten Regionen“ einen NATO-Verbündeten konventionell oder nuklear militärisch angreift und dann dem Gegenschlag der gesamten Militärmacht der Allianz ausgesetzt wäre (in Ermangelung einer realen Bedrohung und völkerrechtswidrig wurde dies an Afghanistan, Irak, Libyen und wird es zurzeit in Syrien vorexerziert). In der Realität existieren solche Bedrohungsmächte nicht. Das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung, die Nord-Süd-Asymmetrie, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt und wirtschaftlich, sozial sowie überdeutlich militärisch entfaltet. Eine langfristige Folge ist die militärtechnologisch total überlegene Kriegsmaschinerie der hoch entwickelten NATO-Staaten (Stichwort: „Drohnenkrieg“).

Seriöser und weitgehender als in den VPR 2011 charakterisierte bereits Kanzler Schröder die nicht existente militärische Bedrohungssituation – auch Deutschlands – auf der Sicherheitskonferenz in München am 12. Februar 2005: „Nicht nur die USA, auch Europa braucht heute einen militärischen Angriff auf seine Grenzen nicht mehr zu fürchten […]. Die strategischen Herausforderungen liegen heute sämtlich jenseits der alten Beistandszone des Nordatlantik-Paktes. Und sie erfordern primär keine militärischen Antworten.“

Deutschland ist keiner militärischen Bedrohung – weder konventionell noch nuklear – ausgesetzt! Die in den VPR 2011 aufgelisteten Risiken und Bedrohungen entbehren weitestgehend einer realen militärischen Grundlage und sind vorrangig politisch sowie ökonomisch lösbar.

In jedem folgenden Aspekt ist die Rolle des Militärischen, konkret der Bundeswehr, kritisch infrage zu stellen. Die behaupteten Risiken und Bedrohungen für Deutschland stehen wesentlich in einer Kontinuität zu den unrealistischen Risiko- und Bedrohungseinschätzungen früherer Richtlinien und Weißbücher. Entsprechend

den VPR 2011 (Kap. II, S. 1-4) sind dies vor allem:

– Zerfallende/zerfallene Staaten; damit im Zusammenhang Bürgerkriege, Destabilisierung von Regionen, humanitäre Krisen, Radikalisierung, Migrationsbewegungen, Aktions- und Rückzugsräume für Terrorismus, Begünstigung organisierter Kriminalität;

– „Internationaler Terrorismus bleibt eine wesentliche Bedrohung für die Freiheit und Sicherheit unseres Landes und unserer Bündnispartner. Von international agierenden Terrorgruppen und -netzwerken gehen – oft im Zusammenwirken mit Organisierter Kriminalität – ganz unmittelbare Gefahren aus, die sich in vielfältiger Weise auf Staat und Gesellschaft auswirken können“ (VPR 2011, S.2)

– Verbreitung und Weitergabe von Massenvernichtungswaffen und entsprechender Trägersysteme durch staatliche und nicht staatliche Akteure; Gefahr der Verbreitung gefährlicher Stoffe, Epidemien und Seuchen;

– Störung freier Handelswege sowie der gesicherten Rohstoff- und Energieversorgung durch Piraterie und Sabotage.

Darüber hinaus wird ein Sammelsurium ominöser Risiken aus Klima- und Umweltkatastrophen, aus kritischen Infrastrukturen und Informationstechnik, speziell Hochtechnologien, insbesondere der Informations- („Cyber-Angriffe“), Bio- und Nanotechnologie abgeleitet. Ohne praktische Beweise bleibt die VPR 2011 hier in aufgeblähtem Geschwafel stecken. Die mantraartigen, nicht bewerteten, zum Teil unstrukturierten Wiederholungen erwecken den Eindruck argumentativer Hilflosigkeit sowie fehlender Argumente und sind nicht überzeugend.

Im Übrigen sind für die Mehrzahl der genannten Risiken die Polizei, der Bundesnachrichtendienst, der Verfassungsschutz, das Technische Hilfswerk, mannigfaltige zivile Institutionen und entwicklungspolitische Organisationen zur Gefahreneindämmung und Problemlösung besser qualifiziert als die Bundeswehr.

Der Verweis auf „Gefährdungen unserer Sicherheit zu Hause sowie in geografisch entfernten Regionen“ (VPR 2011, S. 2) stellt darüber hinaus eine weltweite Entgrenzung dar. Hier spiegelt sich das unsägliche, zum Schaden des deutschen und des afghanischen Volkes praktizierte Credo des damaligen Verteidigungsministers Struck (vom 4. Dezember 2002) wider: „Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.“

Rückbesinnung auf Landesverteidigung?

Im Gegensatz zum Weißbuch von 2006 deutet sich – bei aller Widersprüchlichkeit in der Gesamtdiktion der VPR 2011 – eine Besinnung und stärkere Orientierung auf die Priorität der Landesverteidigung an. Als Ziele werden demgemäß hervorgehoben:

„- Sicherheit und Schutz der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands; – territoriale Integrität und Souveränität Deutschlands und seiner Verbündeten;

– Wahrnehmung internationaler Verantwortung.“ (VPR 2011 S. 4)

Inwiefern sich hier, angesichts der – an den Zielstellungen gemessen – mageren bis negativen Ergebnisse der Auslandseinsätze der Bundeswehr in den vergangenen zwei Jahrzehnten, in der deutschen Militärführung realistische Ansätze zeigen oder es nur dem allgemeinen Formulierungskauderwelsch der Gesamtdoktrin zuzuschreiben ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Die Nichtteilnahme am Irak-Krieg 2003 und an der Bombardierung Libyens 2011 bieten konstruktive Möglichkeiten. Dem Vorrang der Bürger, der territorialen Integrität und Souveränität Deutschlands, „dieser Verschiebung wohnt das Potential zum Kurswechsel inne. Die Bundeswehr würde demnach an ihren verfassungsgemäßen Verteidigungsauftrag rückgebunden, der auf absehbare Zeit ihres Einsatzes nicht bedarf.“8

Notwendigkeit neuartiger Defensivstreitkräfte

Die Streitkräfte Deutschlands durchlaufen seit der Deutschen Einheit einen nicht abgeschlossenen, tief greifenden Wandlungsprozess von der Verteidigungsarmee zu einer „Armee im Einsatz“. Das ist ein historisches Paradoxon und gipfelt in einer grundsätzlichen sicherheitspolitischen und militärischen Fehlorientierung, die sich durch die Weißbücher und Verteidigungspolitischen Leitlinien zieht. Im Gegensatz dazu hat sich die Sicherheitslage Deutschlands in den vergangenen zwei Jahrzehnten grundsätzlich positiv gewandelt. Deutschland hat nur verbündete Nachbarstaaten. Ein militärischer Konflikt in Zentraleuropa ist unrealistisch, ein globaler Großkrieg, der keine Verteidigung zuließe, nahezu ausgeschlossen. Schon in den 1980er Jahren wurden im Osten und Westen Deutschlands, angesichts des militärischen Patts der Großmächte, der spezifischen Gefahrensituation in Mitteleuropa und der sich entwickelnden Reformprozesse, Forschungen zur Problematik einer Verteidigungspolitik mit Aspekten (struktureller) Nichtangriffsfähigkeit betrieben. Sie fanden damals insbesondere im Rahmen der Friedensbewegung, in Kirchenkreisen, aber auch in den Einrichtungen der politischen Wissenschaft statt. Es zeigte sich damals, dass eine Nichtangriffsfähigkeit sowohl „harte“ Fakten der Umrüstung, Rüstungsbegrenzung und Abrüstung als auch „weiche“ Elemente der militärpolitischen Vertrauensbildung und Strategieentwicklung enthalten muss.

Letztlich ist die Nichtangriffsfähigkeit von Streitkräften, so auch der Bundeswehr, mit ihrer Abschaffung identisch. Diese friedliche Vision „eines Deutschlands, Europas ohne Armeen, einer Welt ohne Kriege“ liegt damit in der Dimension des späten 21. Jahrhunderts und darüber hinaus. Der Zeitfaktor, die Dynamik und das Beharrungsvermögen machtpolitischer Faktoren sind sehr nüchtern zu berücksichtigen. Ähnlich verhält es sich mit den Vorschlägen und Konzeptionen einer nuklearwaffenfreien Welt, einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung sowie der Abschaffung der Militärbündnisse. Mittelfristig, auf absehbare Zeit, gibt es dafür keine Mehrheit, nicht einmal eine maßgebliche Minderheit in der deutschen und europäischen Bevölkerung und bei den Wählern (sowie Parteien). Die berechtigten Forderungen nach einer alternativen Verteidigungspolitik mit einer Orientierung auf strukturelle Nichtangriffsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Abrüstung haben diese Gesamtsituation zu berücksichtigen. Für diesen langen Weg sind mittelfristige Konzepte und realistische tagespolitische Forderungen zu erarbeiten.

Die Bundeswehr steht – entgegen den VPR 2011 – vor der Notwendigkeit eines Umbaus zu einer defensiven Verteidigungsarmee mit struktureller Nichtangriffsfähigkeit. Eine Einsatz-Orientierung widerspricht den objektiven sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, schadet den Interessen der deutschen Bevölkerung und der zivilen Wirtschaft. Dabei ist von einer realistischen Analyse der politischen, militärischen, organisatorischen, ökonomischen und nicht zuletzt finanzpolitischen Situation auszugehen. Die gegenwärtig vorhandenen Entwicklungstendenzen sind dabei abzulehnen, ggf. kritisch zu hinterfragen, aber fallweise auch aufzunehmen und zu nutzen.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit

1. Die Truppenstärke wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten wesentlich verringert. Umfasste die Bundeswehr vor 1990 noch über 400.000 Soldaten (in beiden deutschen Staaten zusammen ca. 600.000), wurde ihre Anzahl im „2+4-Vertrag“ für ganz Deutschland auf 340.000 festgelegt. Gegenwärtig umfasst die Bundeswehr ca. 240.000 Soldaten und wird in der laufenden Reform auf ca. 185.000 abgesenkt. Eine weitere Reduzierung auf unter 150.000 ist in der Diskussion.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Absenkung der Truppenstärke auf 100.000 Soldaten und Verstetigung des Prozesses zur weiteren Reduzierung.

2. Der Übergang zur Berufsarmee bei Aussetzung der Wehrpflicht. Ziel ist die Schaffung einer modernen „Einsatz-Armee“ mit ca. 10.000 Soldaten (WB 2006 noch 14.000), die „durchhaltefähig vorzubehalten“ (VRP 2011, S. 12) sind.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Umorientierung von einer „Einsatz“- auf eine Verteidigungsarmee; Verstärkung der politischen und parlamentarischen Kontrolle über die Berufsstreitkräfte.

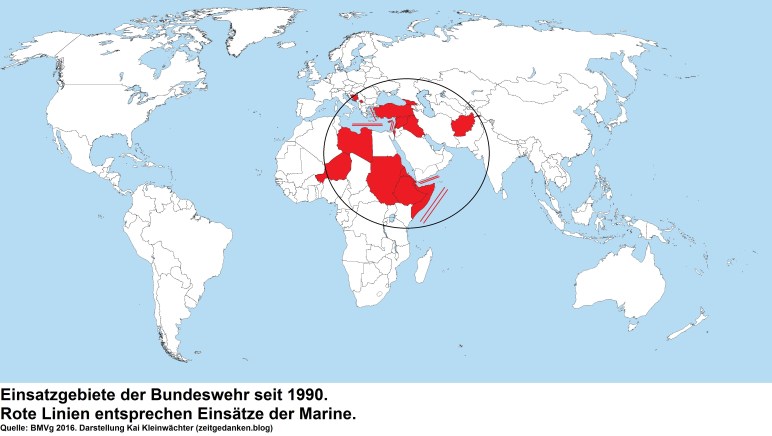

3. In der Ausweitung der Auslandseinsätze zeigt sich eine deutliche Tendenz zur Militarisierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Seit 1998 waren über 400.000 Bundeswehr- und Polizei-Angehörige rotierend im Auslandseinsatz. Vorstellungen über einen Ausbau der Infrastruktur zur gleichzeitigen Teilnahme an Einsätzen in unterschiedlichen Gebieten (Kampfhandlungen in bis zu fünf Konfliktherden (vgl. Weißbuch 2006, S. 103)), die mit 10.000 Einsatzkräften auch noch erfolgreich beendet werden sollen, sind angesichts der interventionistischen Erfahrungen der letzten Jahre jedoch völlig absurd: militärische Niederlage in Afghanistan; in Irak und Libyen keine demokratische Entwicklung.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Begrenzung des Verteidigungsraumes der Bundeswehr auf Deutschland und Europa/ Verbündete; darüber hinaus nur mit UN-Mandat bei Einzelfallprüfung.

4. Der Rüstungshaushalt wurde seit den 1990er Jahren nicht wesentlich gesteigert. Er umfasst zurzeit ca. 33 Mrd. Euro und ist im Verhältnis zum BIP auf ca. 1,3 Prozent und im Rahmen des Staatshaushaltes auf ca. 10 Prozent abgesenkt worden. Der Anteil der Rüstungshardware liegt bei etwa einem Drittel des Verteidigungshaushaltes. Interessant ist der Hinweis in der VPR 2011, dass „beschafft [wird], was erforderlich und finanzierbar ist, und nicht was man gerne hätte oder was angeboten wird“ (VPR 2011, S. 18).

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Absenkung des Verteidigungsbudgets um 35 Prozent bis 50 Prozent; nachdrückliche Orientierung auf Sparmaßnahmen angesichts fehlender militärischer Bedrohungslage und der wirtschaftlich-sozialen Probleme Deutschlands und der EU.

5. Bei den Rüstungsprogrammen ist eine Unterscheidung von Angriffs- und Verteidigungssystemen äußerst kompliziert und letztlich wenig zielführend. Der Charakter des Dualismus modernster Hochtechnologie(-waffen) ist nicht auflösbar. Die Nichtangriffsfähigkeit ist dabei ausgehend von den Einsatzgrundsätzen primär eine militärpolitische, keine waffentechnische Frage.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Multilaterale Verhandlungen über Militärdoktrinen der Nichtangriffsfähigkeit; Erarbeitung entsprechender militärpolitischer Prinzipien; Unterbreitung vertrauensbildender Maßnahmen, einschließlich Inspektionen vor Ort.

6. Bei den Kern- und Massenvernichtungswaffen traf Deutschland mehrere Grundsatzentscheidungen: (1) Verzicht beider deutscher Staaten auf Kernwaffen und 1969 Beitritt zum Vertrag über nukleare Nichtweiterverbreitung; (2) Beschluss von 2000 zum Ausstieg aus der Atomenergie und Bestätigung 2011, nach der Fukushima-Katastrophe; (3) Verzicht auf jegliche Massenvernichtungswaffen. Deutschland hat damit als industrieller Großstaat und als Militärmacht objektiv eine Vorbildfunktion in einem militärstrategischen und ökonomisch-technologischen Sinn übernommen.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Abzug verbliebener US-Kernwaffen aus Deutschland und Europa; Ablehnung des Aufbaus von Raketenabwehrsystemen in Europa durch die NATO; Unterstützung der Obama-Initiative einer „Welt ohne Atomwaffen“; nachdrücklicher Verweis auf die Rolle Deutschlands beim Verzicht auf Kern- und Massenvernichtungswaffen inklusive dem Ausstieg aus der Atomenergie.

7. Bei der konventionellen Rüstung verfügt Deutschland, respektive die Bundeswehr, über eine moderne Ausrüstung und entsprechende Waffensysteme. Die Bundeswehr ist, entgegen den demagogischen Behauptungen, eine der technisch modernsten Armeen der Welt, die sich im Prozess der Erneuerung und Umrüstung befindet. Dabei geht es der militärischen Führung insbesondere mit Blick auf künftige Herausforderungen um einen modularen Aufbau der Kampfeinheiten und eine flexible, den Herausforderungen eines sogenannten asymmetrischen Krieges entsprechende Bewaffnung. Das heißt u. a. Kampfhubschrauber statt schwere Panzer, Kampfdrohnen (für Enthauptungsschläge bis hin zum Staatsterrorismus), Aufklärungskapazitäten, sowie Fähigkeiten zum Luft- und Seetransport.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Einleitung eines Prozesses der Abrüstung und Rüstungsbegrenzung der Bundeswehr; Einstellung aller Rüstungsprogramme, die auf eine globale Kriegsführungsfähigkeit orientieren; Abrüstung der offensiven Waffensysteme, die den Regeln des Völkerrechts widersprechen.

8. Die Entwicklungen in der Rüstungsindustrie und im Waffenexport Deutschlands sind weder zeitgemäß noch entsprechen sie den Herausforderungen an eine moderne Volkswirtschaft. Deutschland steigerte seinen Export von Kriegswaffen 2010 auf 2,1 Mrd. Euro (60 Prozent Steigerung zum Vorjahr); von 2006-2010 wurde damit insgesamt eine Verdoppelung der Exporte gegenüber dem Jahrfünft davor erreicht.9 Nach den USA (ca. 20 Mrd. Euro) und Russland (ca. acht Mrd. Euro) liegt Deutschland damit weltweit auf Platz drei. Der Waffenexport umfasst jedoch weniger als ein Prozent des deutschen Exports. Die Anzahl der Beschäftigten in der Rüstungsindustrie ist von 280.000 (1990) auf gegenwärtig ca. 80.000 gesunken. Damit stellt die Rüstung nur ein sehr beschränktes Segment der Gesamtwirtschaft dar, mit allerdings überproportionalem politisch-militaristischen Einfluss. Bei einer Gesamtbewertung zeigen sich drastische Nachteile. De Maizières Vorstellungen von einer „Ertüchtigung statt Einmischung“ (Der Spiegel, 28.11.2012) gehen an den Realitäten vorbei. International stellen die Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsregionen, insbesondere in den Nahen Osten, nach Israel und Saudi Arabien, ein wachsendes außenpolitisches und humanitäres Problem dar und heizen die Konflikte an. Deutschland wird mitschuldig. Volkswirtschaftlich liegt hier neben zunehmendem Mittelverschleiß an Rohstoffen und Finanzmitteln eine Vergeudung hochqualifizierten ingenieurtechnischen Personals vor, das dringend für die zivile Forschung und Entwicklung (F&E) bzw. strategische Technologieprogramme im zivilen Sektor gebraucht wird.

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Striktes Verbot des Waffen- und Rüstungsexports in Krisen- und Kriegsregionen; Begrenzung des Exports innerhalb der EU und der NATO; Verschärfung des Waffenkontrollgesetzes, vor allem aber Ausbau der parlamentarischen Entscheidungsfindung und Kontrolle angesichts von Tendenzen einer Entdemokratisierung durch „geheime“ Beschlüsse des deutschen Sicherheitsrates.

9. Die deutsche Militärpolitik und auch ihre alternativen Ansätze sind nur im internationalen Zusammenhang, d. h. mit Blick auf die Einbindung Deutschlands in internationale Organisationen und Bündnisse zu verstehen. Der politische und militärische Handlungsrahmen Deutschlands wird wesentlich bestimmt durch die Vereinten Nationen, die Nordatlantische Allianz, die Europäische Union und ihre Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Alle diese Organisationen befinden sich selbst in Umbrüchen und Krisen.10 Kanzler Schröder merkte bereits auf der Sicherheitskonferenz 2005 an, dass die NATO „nicht mehr der primäre Ort [ist], an dem die transatlantischen Partner ihre strategischen Vorstellungen konsultieren und koordinieren. Dasselbe gilt für den Dialog zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, der in der heutigen Form weder dem wachsenden Gewicht der Union noch den neuen Anforderungen transatlantischer Zusammenarbeit entspricht.“

Anforderungen an eine Nichtangriffsfähigkeit: Nachhaltige Stärkung und Reform der Vereinten Nationen; Vorschläge zur Schaffung eines gesamteuropäischen kollektiven Sicherheitssystems durch eine radikale Wiederbelebung der OSZE unter maßgeblichem Einfluss der GSVP und unter Einschluss der NATO; dabei ist mittelfristig mit verschiedenen Kombinationen zu rechnen, die aktiv zu gestalten sind. Sind die USA nicht bereit, sich und die NATO in diesen Reformprozess einzubringen, ist eine europäische – unter Einschluss Russlands – oder eine weitergehende eurasische Lösung anzustreben.

Fußnoten

1. Vgl. Neuausrichtung der Bundeswehr, Rede des Bundesministers der Verteidigung, Dr. Thomas de Maizière, am 18. Mai 2011 in Berlin; Bundesministerium der Verteidigung Berlin, den 18. Mai 2011, Verteidigungspolitische Richtlinien, Nationale Interessen wahren – Internationale Verantwortung übernehmen – Sicherheit gemeinsam gestalten.

2. Vgl. Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bonn, September 1990, S. 38 ff.

4. WB 2006, S. 25. Im WB 1994 sind in der Aufzählung „politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale, ökologische sowie militärische Aspekte“ vorhanden; in den vorliegenden VPR 2011 werden darunter auf S. 6 erfasst: „politische und diplomatische Initiativen genauso […] wie wirtschaftliche, entwicklungspolitische, polizeiliche, humanitäre, soziale und militärische Maßnahmen.“

5. Verteidigungspolitische Richtlinien 2003, S. 4.

6. Bereits in den Verteidigungspolitischen Richtlinien 1992 heißt es dazu in Punkt 25: „Militärische Konflikte, die Deutschlands Existenz gefährden, sind unwahrscheinlich geworden“.

7. Vgl. Kleinwächter, Lutz: Deutschland – Bedrohungsperzeptionen und Machtstrategien. In: Crome, Erhard (Hrsg.): Perspektiven für eine sichere Welt. Alternativen zur NATO. Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 89. Karl Dietz Verlag, Berlin, 2010, S. 129 ff.

8. Jaberg, Sabine: Bundeswehrreform ohne Fundament. In: Wissenschaft und Frieden 3/2011, S. 10. Die Beschlüsse des Bundestages von Dezember 2012 zur Stationierung von „Patriot“-Raketen und Bundeswehrsoldaten an der türkischsyrischen Grenze zeugen vom Gegenteil.

9. Vgl. Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2010, S. 3; Pressemitteilung des Bundesausschusses Friedensratschlag, Berlin / Kassel, 7.12.2011.

10. Vgl. Kleinwächter, Lutz: Deutschland – Bedrohungsperzeptionen und Machtstrategien. In: Crome, Erhard (Hrsg.): Perspektiven für eine sichere Welt. Alternativen zur NATO. Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 89. Karl Dietz Verlag, Berlin,

Der Text erschien zuerst in: Crome, Erhard; Kleinwächter, Lutz: Gemeinsame Europäische Sicherheit. Konzepte für das 21. Jahrhundert; Potsdam: WeltTrends Potsdamer Textbücher 15, S. 121 – 133.

2 Gedanken zu “„Verteidigungsarmee“ statt „Armee im Einsatz“”