Derzeitige Aktualisierung: Juni 2022

Erste Fassung: Winter 2017

Fünf Jahrhunderte nach dem Tod des Ausnahmekünstlers Hieronymus Bosch (1450 – 1516) zeigte Vision Alive ein beeindruckendes Bild- und Ton-Arrangement seiner Gemälde. Im geschichtsträchtigen Haus der Berliner Münze werden wechselnde Werksausschnitte an schwarze Wände projiziert und mit sphärischen Klängen unterlegt. Sitzsäcke auf dem Boden nutzend, verweilt der Beobachter über lange Zeit. Fünf politische Thesen.

1. Apokalyptische Welten für das europäische Bürgertum

Kennzeichen der Gemälde von Bosch sind vor Details überbordende, apokalyptische Welten. In ihnen finden sich zahlreiche Bildnisse grotesker Dämonen, Baum- und Vogelmenschen, die hilflose, oftmals nackte Männern und Frauen foltern, verstümmeln, ermorden. Die „realistische“ Wiedergabe steigert die verstörende Wirkung. Im Gegensatz zu mittelalterlichen Höllen-Gemälden wirken die Wesen und Szenen anatomisch sowie farblich korrekt – als könnten sie existieren. Darstellungen die bis heute in ihrer Vielfalt und Dichte einmalig sind.[1]

Vor allem die Innentafeln der Tryptichons („Der Garten der Lüste“, „Das Jüngste Gericht“ und „Die Versuchung des Heiligen Antonius“) prägen die Wahrnehmung seines Schaffens. Trotz des religiösen Inhaltes sind es keine Altarbilder für Kirchen – sondern für die weltlichen Bauten des Bürgertums und des Adels bestimmt. Seine Kundschaft kam aus den Niederlanden sowie aus dem gesamten Habsburger Reich. Bosch war bereits damals ein europäischer(!) Künstler.

2. Der Mensch – Schrecklichster aller Dämonen

„Wer aber in das Wesen seiner Werke eindringen will, sollte einen Zugang zu seiner Welt suchen, zu den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Kämpfen seiner Zeit.“[2] Boschs Heimatstadt gehörte wie Brüssel und Antwerpen zum Herzogtum Brabant. Im frühen 15. Jahrhundert blühten diese Städte auf. Politische Privilegien sowie eine zentrale Position in europäischen Handelsnetzwerken ließen das Bürgertum erstarken. Sie – nicht mehr der Adel – prägten immer stärker das öffentliche und kulturelle Leben.

Frankreich und das Habsburger Reich führten von 1477 bis 1493 erbitterte Auseinandersetzungen um die territoriale Herrschaft über das Gebiet der heutigen BeNeLux-Staaten. Die Verwüstungen des Burgundischen Erbfolgekrieges spitzten die inneren wirtschaftlichen und politischen Konflikte zu. Sowohl die Rebellionen des Bürgertums in Brabant, Flandern und Holland als auch die Hungeraufstände der Bauern wurden niedergeschlagen.

Heerformationen vor brennenden Städten[3], Menschen auf der Flucht über das Eis, Plünderungen und Grausamkeiten der verrohten Soldateska … Bosch dokumentiert die umfassende Gewalt totaler Kriege. Nicht zufällig tragen einige der Dämonen Uniformen der Söldner Habsburg.

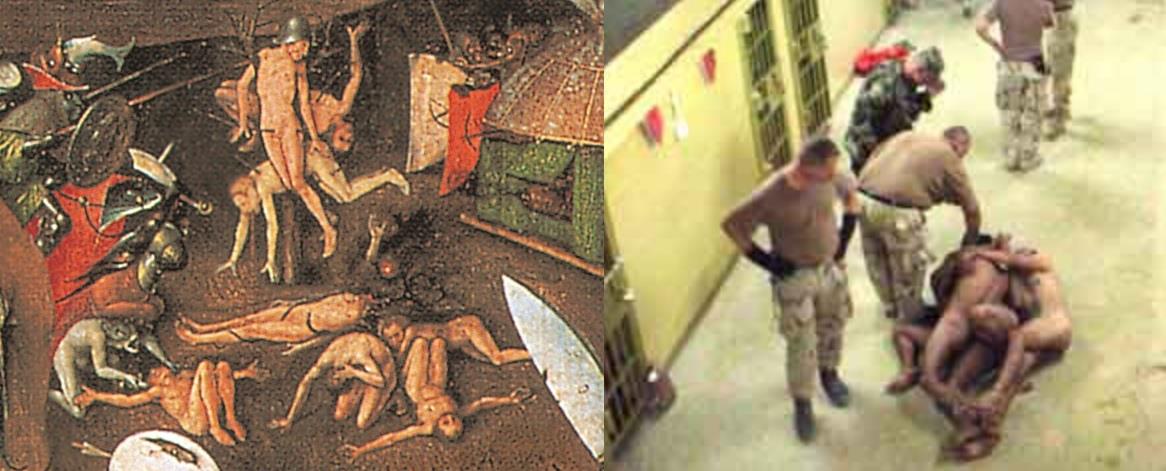

Hieronymus Bosch verfremdete, spitzte zu und emotionalisierte. Besonders eindringlich zeigte er das von der Propaganda der Sieger ausgeblendete Leid der Zivilisten.[4] Darauf beruht wesentlich sein Wirken bis in die Gegenwart. Jeder Krieg erzeugt neue Bilder, die an seine Werke erinnern. Sie bringen uns ins Bewusstsein, wie schnell wir selbst, wir Menschen zu Dämonen unserer eigenen Höllen werden.

3. Vorbereiter der Reformation

Bei Bosch finden sich vielfältige anti-kirchliche Symbolbilder – herausragend die Kröte mit Papstkrone [Bild]. Damit positionierte er sich in einem der zentralen Konflikte seiner Zeit. Mit der Neuzeit beginnen sich die Nationalstaaten herauszubilden. Gegenentwurf ist der Versuch des Habsburger Reiches eine militärisch-imperiale Einigung Europas durchzusetzen.[5] Dieser an sich weltliche Kampf zwischen lokalen und „pro-europäischen“ Eliten lädt sich vom 15. zum 16. Jahrhundert religiös auf.

Zu Lebzeiten Boschs äußerte sich dieser Gegensatz vor allem in Angriffen auf den Papst und den hohen Klerus. Erst mit der Reformation ab 1516 entwickelten sie sich zu anti-katholischen Symboliken. Die Verfechter des Nationalstaates konvertierten in den Niederlanden meist zum Protestantismus. Die „Europa-Fraktion“ pro Habsburg blieb primär katholisch. Der Konflikt wandelte sich auch in einen Religionskrieg.[6]

Bosch war ein der Welt zugewandter Maler. Als reicher Bürger seiner Stadt und durch die Mitgliedschaft in der „Bruderschaft unserer lieben Frau“ hatte er Zugang zu den politischen Eliten – reiche Patrizier und (lokale) Adlige. Aus diesen sozialen Gruppen rekrutierten sich später die ideologischen und organisatorischen Träger des Kampfes um Unabhängigkeit. Aber in der Bruderschaft befanden sich auch viele Mitglieder des Klerus, vor allem des Dominikaner-Ordens. Die politischen Auseinandersetzungen innerhalb dieser Kreise sind nicht spurlos an Bosch vorbeigegangen. Im Gegenteil. Seine Bilder zeugen von Bekenntnissen zur Unabhängigkeit von Papsttum und Spanien-Habsburg. Er ahnte wohl die Spaltung im Glauben voraus. Auch seine gemalte Kritik an der römischen Kirche bereitete ihr den Weg.

4. Frieden fordert Völkerverständigung

In der Bosch´s-Werksbetrachtung wird oft die Gegenseite seines Schaffens vernachlässigt. Er malte nicht nur groteske Dämonen des Krieges, sondern auch den paradiesischen Frieden – das goldene Zeitalter. In warmen Farben gezeichnet, von schönen Landschaften und exotischen Tieren umgeben, vergnügen sich (auch wieder) nackte Menschen beim Spiel im Wasser oder auf Tieren reitend.

Es sind Menschen unterschiedlicher Hautfarbe – Schwarze und Weiße. Das ist kein überflüssiges Detail sondern ein politisches Statement. Mit dem Beginn der europäischen Expansion übernahmen Spanien und Portugal die Sklaverei von den muslimisch-arabischen Reichen für ihre Kolonien – andere Kolonialmächte folgten.

In Europa entbrannte eine Auseinandersetzung über die Legitimität der Sklaverei. Diese endete erst nach fast fünf Jahrhundert mit ihrer (fast) weltweiten Abschaffung. „Träger dieses Kampfes sind nicht [nur] in der aufklärerischen Philosophie zu suchen; man wird fündig im geistigen Raum protestantischer Minoritäten.“ (Flaig 2009, S. 199f) Bosch – auch hier seiner Zeit weit voraus – offenbart eine eindeutige Positionierung: Der Frieden, das Paradies kennt keine Rassen – nur Menschen. Eine zutiefst humane Botschaft und Gegenstück zu seinen dunklen Höllenzeichnungen.

5. Wirksam im Gestern, Heute und Morgen

Im 16. Jahrhundert knüpft vor allem der niederländische Maler Pieter Bruegel der Ältere an Boschs Werk an. In den Jahrhunderten danach geraten beide aber weitgehend in Vergessenheit. Erst im 20. Jahrhundert bezog sich die Bewegung der Surrealisten – z.B. Salvador Dalí – in den 1920er Jahre auf seine Arbeiten.

Wie Bosch Kinder sowohl des Krieges als auch des Umbruchs, trieb die Surrealisten eine Frage: Wie das Nicht-Darstellbare sichtbar machen? Das Grauen der Maschinenkriege, die Unfassbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse (Psychologie, Elektrizität, Atomphysik…), die Auflösung von Gesellschaften. Leider blieb den Künstlern keine Zeit ihre Kunst zu entwickeln – Wirtschaftskrisen und totalitäre Systeme löschten ihre Bewegung aus. Erst die Postmoderne knüpft wieder an sie an und entdeckt auch Bosch neu.

Durch die Jahrhunderte bis in die Zukunft ist und bleibt die Kunst des Hieronymus Bosch aktuell. Zerstörte Staaten, katastrophale Armut, Flüchtlingsströme, Mord und Totschlag, umfassender Lügenäther … Die marktgläubigen Demokratien verlieren ihre Masken. Wer ist Monster, wer ist Heiliger? Unter der Oberfläche ist immer auch eine zweite und dritte Wahrheit. Hieronymus Bosch stellte zeitlose Fragen, die die angepasste Herrschaftskunst des (Blut- und Geld-)Adels in keiner Zeit zu stellen wagt.

Literaturliste

Borchert, Till-Holger: Bosch – Meisterwerke im Detail; Köln: Bernd Detsch 2016.

Flaig, Egon (2009): Weltgeschichte der Sklaverei. Orig.-Ausg. München: Beck.

Kennedy, Paul: Aufstieg und Fall der großen Mächte; Fischer 1996.

Knöfel, Ulrike: Teufelskerl; spiegel 32/2016, S. 118 – 121.

Rifkin, Jeremy: Der europäische Traum – Die Vision einer europäischen Supermacht; Frankfurt a.M.: Campus Verlag 2004.

Rödder, Andreas: 21.0 – Eine kurze Geschichte der Gegenwart; München: C.H.Beck 2015.

Schuder, Rosemarie: Der den Krieg malte; Neues Deutschland 09.08.2016, S. 3.

Vahland, Kia: Meister der Hirngespinste; Süddeutsche Zeitung 28.05.2016, S. 53.

Fußnoten

[1] Mit der reformatorischen Neubewertung des Menschen in der Renaissance rücken das Individuum und seine Leistung ins Zentrum des Denkens. Jetzt entstehen differenzierte Familienstrukturen, private Räume, Betten und Stühle… Hieronymus Bosch ist ein Künstler des Übergangs. Einerseits finden sich bei ihm zentrale Merkmale des Mittelalters – vormoderne sozio-ökonomische (Familien-)Strukturen, mangelnde Schriftlichkeit sowie eine umfassende Ausrichtung auf religiöse Motive und Formen. Andererseits erstrahlen seine Werke in der Individualität der Moderne. Es zählt die Besonderheit des Künstlers – die Neuinterpretation – und nicht die vollendete Replik. Bosch war sich wohl seiner Einzigartigkeit bewusst. Auf einer seiner Zeichnungen findet sich der Satz: „Armselig ist der Geist, der immer von den Funden anderer Gebrauch macht und sich selbst nichts ausdenkt.“ Siehe Knöfel, Ulrike: Teufelskerl; Der Spiegel 32/2016, S. 120f.

Vgl. zur kulturellen Implikation der Renaissance: Rifkin, Jeremy: Der europäische Traum – Die Vision einer europäischen Supermacht; Frankfurt am Main: Campus Verlag 2004.

[2] Schuder, Rosemarie: Der den Krieg malte; Neues Deutschland 09.08.2016, S. 3.

[3] Die brennenden Städte sind möglicherweise auch eine Verarbeitung der Feuersbrunst in Boschs Heimatstadt von 1463. Sie vernichtete große Teile des Marktes an dem das väterliche Haus stand. Vgl. Borchert, Till-Holger: Bosch – Meisterwerke im Detail; Köln: Bernd Detsch 2016, S. 188.

[4] Beispielhaft für die Verklärungen des Krieges stehen die von König Maximilian I. an seine Biografie angelehnten Erzählungen Theuerdank und Der Weißkunig. Mit diesen Werken, versuchte der König nicht nur sich selbst ein künstlerisches Denkmal zu setzen, sondern auch seine Version der Burgundischen Erbfolgekriege zu verbreiten. Bilder aus dem Weißkunig finden sich im digitalen Archiv der Universität Heidelberg.

[5] Der von Paul Kennedy als „spanisch-habsburgischer Erbfolgekrieg“ bezeichnete Versuch der imperialen Einigung Europas dauert fast 150 Jahre. Trauriger Höhepunkt und Ende des nach Wallerstein ersten hegemonialen Zyklus war der auf deutschen Boden ausgetragene 30-jährige Krieg. Er endete mit dem Westfälischen Frieden von 1648. Vgl. Kennedy, Paul: Aufstieg und Fall der großen Mächte; Fischer 1996.

[6] Nach dem 80-jährigen Krieg (1568 bis 1648) erkannte die Fürstenhäuser im Westfälischen Frieden die Spaltung der Gebiete nördlich von Frankreich an. Es entstanden die stark katholische geprägte „Spanischen Niederlande“ (heutiges Belgien) und eine evangelisch-calvinistische „Republik der Sieben Vereinigten Provinzen“ (heutige Niederlande). Die Grenze verlief quer durch das ehemalige Königreich Barbant. ’s-Hertogenbosch liegt weniger als 50 km von der heutigen belgischen Grenze entfernt.

Bildrechte

Bild 1: Im Garten der Lüste. Ausschnitt: Erstellung Kai Kleinwächter. Gemeinfrei.

Bild 2: Der Garten der Lüste. Ausschnitt: zeno.org. Gemeinfrei.

Bild 3: Das jüngste Gericht. Ausschnitt: Erstellung Kai Kleinwächter. Gemeinfrei.

Bild 4: Der Garten der Lüste. Ausschnitt: zeno.org. Gemeinfrei.

Bild 5: Erstellung Kai Kleinwächter. Links: Das jüngste Gericht (Ausschnitt). Rechts: Foto aus dem Gefängnis von Abu-Ghuraib. Gemeinfrei.

Weitere Informationen zum Urheberrecht unter Kontakt/Impressum/Lizenz.

Weitere Informationen zum Urheberrecht unter Kontakt/Impressum/Lizenz.

Bei Interesse können die statistischen Daten für die Grafiken per Mail zugesandt werden.

https://orcid.org/0000-0002-3927-6245

https://orcid.org/0000-0002-3927-6245

3 Gedanken zu “Hieronymus Bosch – Dämonen des Krieges und Utopie des Friedens”